答えない事が正解という事も。。

わずかな違いがもたらす巨大な影響とその対策

取り消し処分と指定効力の一定期間停止(新規受け入れ禁止)は、監査の内容的には紙一重ですが、その処分の重さは天と地ほど違います。取り消し処分になると、ネット、テレビ、新聞などで報道されるだけでなく、欠格事由により約5年間、再起が非常に難しくなります。

一方で、新規利用の受け入れが4〜12か月停止されている事業所はたくさん見てきました。しかし、取り消し処分となっている事業所と何が違うのか、明確にはわからないことが多いです。

やはり、監査での証言(常習性、悪質性、計画的)が肝心だと確信しています。

私たちがいつもアドバイスするのは、「監査担当者に仕事をさせてあげるつもりはない」ということです。聞かれたことや、請求されている書類はもちろん提出しますが、覚えていないことや、その時どう思ってやっていたかなどについては、明確でない限り一切答える必要はありません。

監査担当者は、「こういう書類があり、こういう証言もあるということは、きっとあなたは、こうしたらこうなるのがわかっていてやったんですよね?」と聞いてきます。

当時のことを明確に記憶しているのであれば、遠慮なく答えるべきです。しかし、はっきりしないのであれば、「こういう書類があること、こういう証言があることについての客観的な事実について争うつもりはありませんが、その時の自分の気持ちについては覚えていません」、もしくは、「まったく違います」と回答すべきです。

記憶が定かではないのに、「多分そうだったと思います」なんて発言したら、故意的・計画的にやっていたと判断され、悪質性があると見なされる可能性があります。そうなると、取り消しだけでなく、場合によっては被害届が提出されて刑事事件になってしまうケースもあります。

私たちは、あなたの事業所の未来を守るため、全力でサポートします。

ハイタッチを活用するメリット2

監査への立ち向かい方

前回からの続き

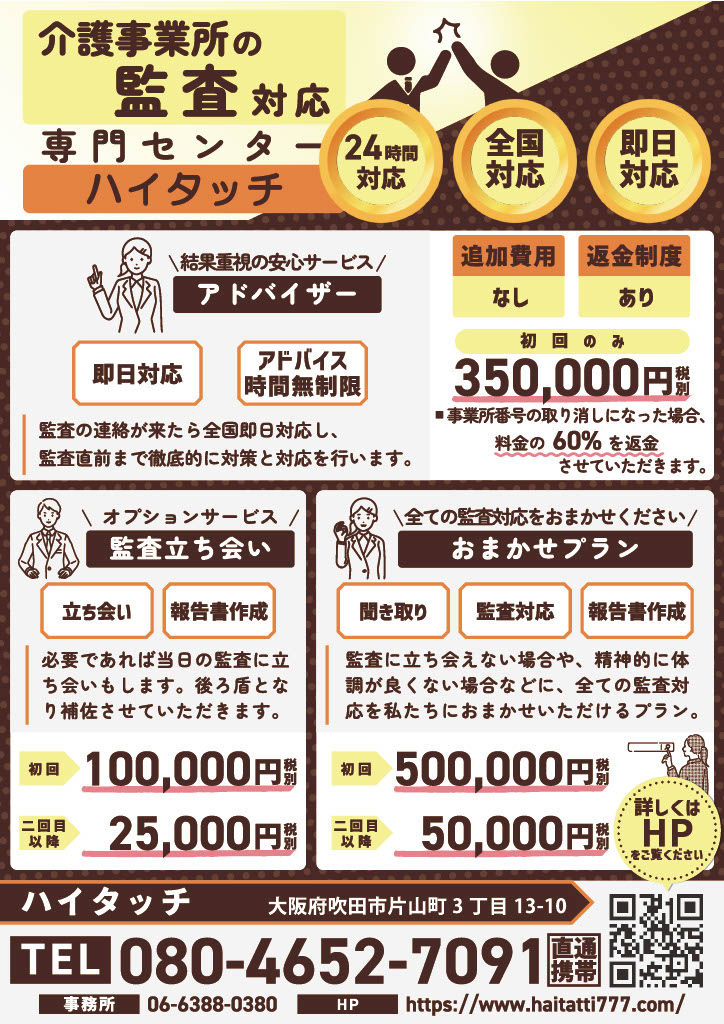

3つ目は監査当日に私たちが同席する事で、適切な回答ができるようサポートし、不利な回答を防止できます。証言一つで大きく結果が変わる事があります。

介護事業所の不正に関する最近のニュースを見ていても数十万円の不正請求で指定取り消しになる所もあれば、先日、長崎県の事業所が490万円の不正受給していても約6か月の新規受け入れ停止の処分で終わる事もあります。それだけ聞き取りは重要という事がわかります。

私たちの目的は一つです、取消処分に絶対にしないことです。

そして、最後4つ目は丸投げしてもらう事(おまかせプラン)も可能という事です。監査によりメンタルをやられてしまい、心療内科に通う事になった方や、うつ病になってしまった方もいます。

逃げ出したい気持ちよくわかります。私たちはほとんど毎日のように監査担当者と連絡を取ったり、立ち会ったりしていますので、日常になっていますので、強い気持ちで対応する事ができます。

まとめ

ハイタッチに依頼するメリットは、監査対策の準備(何を疑われていて、どのような質問をしてくるのか)をしっかりとサポートし、高圧的な追及を防ぎ、誘導尋問に乗らず、適切な回答を引き出して不利な発言を防止する点にあります。これにより、監査に対して万全の対策を講じ、リスクを最小限に抑えることが可能です。

監査に臨む際は、専門家の助けを借りることで安心して対応できるでしょう。

よろしくお願いいたします。

ハイタッチを活用するメリット

万全の体制で監査に臨む

監査の通達が来たら、まずは何を準備すればいいのかと不安になることが多いです。

突然の電話に腰を抜かしてしまった。という方も本当にいました。

監査対応でまず重要なのは、法人指導課 監査指導課などの担当者が問題視している点を予測し、監査日にどのような質問が来るかを想定して、その回答をしっかりと準備することです。

ここで頼りにして欲しいのが私たちハイタッチです。

私たちは突然の監査で動揺しているメンタル面含めて、監査の準備に協力し万全の体制を整えます。

2点目としては、監査担当者側の高圧的な追及、態度を防ぐことです。本当に最近増えています。

私たちが同席する事で、まるで警察の尋問のような厳しい追及や、弁解の時間を十分に与えないような不適切な手続きを阻止し、強い心をもって監査に臨むことができます。

なぜ監査の時に彼らが感情的になるか、わかりますか?

彼らの手元にある証拠が不十分だからです。

どうにかして抜けている決定的な部分の証言が欲しいのです。

ーつづくー

監査の時に録音してますか?

やり取りを記録する重要性とその法律的根拠

監査中のやり取りに関して、「言った」 「言わなかった」などの相違が生じた場合に大きなトラブルに発展することがあります。

重要なポイントほど、この問題が発生しやすく、時には争いの原因にもなります。

こうした背景から監査中のやり取りを録音したいという声が多く聞かれます。

結論から言うと、介護保険の監査時のやり取りを録音することは法律的には問題ありません。ただし、監査担当者によっては「録音することで、調査内容が外部に漏れてしまうため許可しない」と言われることもあります。しかし、本来「監査担当者が監査で知りえた情報を外部に漏らしてはならない」という規定があるだけで、事業所側に対して課されているものではありません。

つまり「監査時の録音を禁止している法律はない」ということは確認されています。

上記を踏まえると、監査時のやり取りを録音する「録音意志」を事前に監査担当者に伝える義務もないと言えるでしょう。

私たちハイタッチではかならず録音 場合によっては録画を行います。

監査に慣れていない事業所様は、録音がバレたら怒られるのではないか?と考えてる方も多くいらっしゃいます。そういう時こそ私たちハイタッチにお任せください。

あからさまにボイスレコーダーを突き付けるような事はしませんが、高圧的であったり、不利な発言を強要するような態度が悪い担当者に対しては録音している事を伝える事で、態度が一変するなどのメリットもありますので。

私たちハイタッチは、事業所を不当な監査から守らせてもらいます

繰り返しますが、争いになった時にも音声を証拠として記録しておく事は非常に重要です。

監査における連座制とは?

法人全体が責任を負うその意味とは?

最近、介護事業所の監査において注目されている「連座制」についてご存知ですか?介護事業所の不正が発覚した際のニュースなどで「連座制が適用された場合、全国にある他の事業所の運営もできなくなる可能性があります。」といった感じです。

介護事業所の監査における「連座制」とは、従業員や経営者が行った不正行為や違反行為に対して、個人だけでなく法人全体が責任を負う制度のことです。つまり、1つの事業所で発覚した不正行為が組織全体の信頼や社会的信用に影響を与える可能性があり、法人全体で不正に関与していたのではないか?と法人全体の責任として問われるのです。

居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に監査が入り、法人としての連座制があると判断された事により、同じ法人で運営している訪問介護や訪問看護の運営もストップ(指定取り消し)になってしまう可能性があります。

それだけは絶対にならないように私たちは支援します。

法改正もあり介護事業者に対する取り締まりをますます強化しています。

私たちは事業所を守る事を最優先にしています。